Protestantische Loyalisten fühlen sich durch Zollgrenze abgehängt

In nordirischen Städten fliegen wieder Steine und Brandbomben, ein Bus und mehrere Pkw gingen in Flammen auf und zahlreiche Polizisten wurden verletzt: Loyalisten fühlen sich vom britischen Mutterland durch die Zollgrenze getrennt, die nach dem Brexit gewissermaßen in der Irischen See verläuft. Mit diesem politischen Kunstgriff sollte eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland verhindert werden, die auf katholischer Seite die Gemüter besonders erregt hätte, doch – wie zu erwarten – fühlen sich jetzt viele Protestanten abgehängt: Sie verbindet wenig mit der weiter zur EU gehöhrenden Republik im Süden, ihr Herz schlägt für die Königin und für Britannien. Die Gefahren, die sich längerfristig aus solchen politischen Winkelzügen ergeben, wurden vom britischen Premierminister Boris Johnson und den Brexit-Hardlinern negiert, vom damaligen irischen Amtskollegen Leo Varadkar ebenso unterschätzt wie vom seinerzeitigen EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Erschreckend ist bei den jetzigen Attacken auf die Polizei und auf Andersdenkende, dass nicht die Ewiggestrigen an vorderster Front stehen, sondern junge Menschen, die die Gräuel des nordirischen Konflikts nicht mehr selbst erlebt haben. Der Friedensprozess, der 1998 mit dem Karfreitagsabkommen Fahrt aufnahm, droht ausgebremst zu werden.

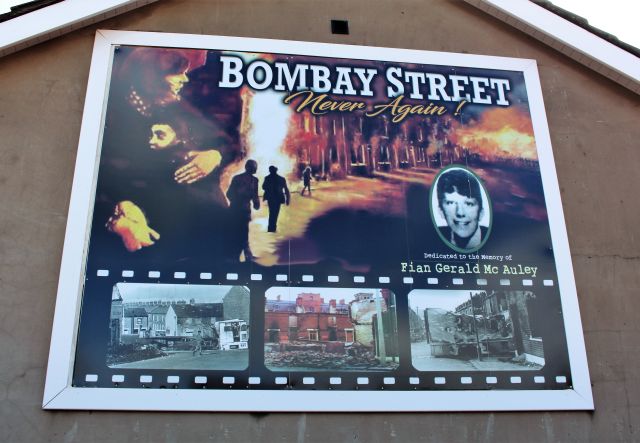

Hoher Blutzoll

Die Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens, des Good Friday Agreements, im Jahr 1998 brachte Nordirland in den letzten zwei Jahrzehnten zumindest einen fragilen Frieden. Die Basis für den Friedensprozess im noch immer tief gespaltenen Nordirland droht jetzt zu zerbröseln. Die Fortschritte hin zu mehr Gemeinsamkeit zwischen den katholischen und protestantischen Bevölkerungsgruppen werden durch die Auswirkungen des Brexits in Frage gestellt. Eine unheilige Allianz aus ‚hard Brexiteers‘ in der britischen Conservative and Unionist Party und blauäugigen EU-Politikern nahm die drohenden Gefahren für das friedliche Miteinander nicht ernst oder sie waren ihnen schlichtweg gleichgültig. Wir können alle nur hoffen, dass die Spur des Blutes wirklich unterbrochen bleibt. 3 500 Menschen fielen seit den 1960er Jahren dem nordirischen Konflikt zum Opfer, der mit dem Karfreitagsabkommen einer verletzlichen Ruhe wich. Explodierende Bomben und hinterhältige Morde durch katholische und protestantische paramilitärische Organisationen gehörten zunehmend einer dunklen Vergangenheit an, die die Iren beschönigend ‚Troubles‘ nennen. Aber auch die Menschenrechtsverletzungen durch die nordirische Polizei und das britische Militär verloren ihre Schärfe, zu deren Höhepunkt der Bloody Sunday in Derry gehört hatte: Britische Fallschirmjäger eröffneten am 30. Januar 1972 das Feuer auf unbewaffnete und friedliche Demonstranten und töteten 14 Zivilisten, darunter auch Kinder. Mit diesem barbarischen Gewaltakt verlor die britische Armee jegliche Glaubwürdigkeit: Das Militär war zunächst von den Katholiken als Moderator, wenn nicht gar als Schutzmacht gegen die Drangsalierung durch die protestantische Polizei und zahllose protestantische paramilitärische Organisationen begrüßt worden.

Nach dem Bloody Sunday lief die britische Propagandamaschinerie heiß und Fake News sollten von der unfassbaren Gewalttat ablenken. Verschleierung war angesagt und erst am 15. Juni 2010 entschuldigte sich der damalige britische Premierminister David Cameron für die Gewalttaten der britischen Fallschirmjäger bei den Opfern in Derry. Die britischen und nordirischen Konservativen versuchten ausgerechnet in der heißen Phase des Brexit-Streits um eine harte Grenze in Irland, die politische Uhr wieder zurückzudrehen. Als damalige britische Nordirlandministerin goss Karen Bradley Öl ins Feuer. Sie erklärte kurzerhand, wenn von Polizei und Militär während des Nordirlandkonflikts unschuldige Menschen erschossen worden seien, dann handle es sich nicht um kriminelle Handlungen. Und sie hatte auch eine völlig perverse Entschuldigung dafür parat: „They were people acting under orders and acting under instruction and fulfilling their duties in a dignified and appropriate way.” Das kommt mir doch sehr bekannt vor, auch aus der deutschen Geschichte, wenn kriminelles Handeln gegen Mitmenschen mit einem ‚Befehlsnotstand‘ gerechtfertigt werden soll – auch wenn die Menschenrechte mit Füßen getreten wurden.

Politische Justiz

Aber auch zahlreiche krasse Fehlurteile, die unschuldige Iren hinter Gitter brachten, erschütterten den Glauben an die britische Regierung, die Justiz und das Militär. Die ‚Guildford Four‘ – drei Nordiren und eine Engländerin – wurden für einen Bombenanschlag als Terroristen verurteilt, den sie nicht begangen hatten. Geständnisse wurden unter Folter erpresst – und dies im Herz Großbritanniens durch Polizisten aus Surrey und eingeflogenen Verhörspezialisten der protestantischen Royal Ulster Constabluary. Das Fehlurteil erging im Londoner Old Bailey im Oktober 1975, obwohl die Angeklagten ihre Geständnisse widerriefen. Auch die Berufung führte zu keinem Freispruch, obwohl IRA-Mitglieder die Verantwortung für den Anschlag übernommen hatten und wegen anderer Anschläge bereits einsaßen. Erst 14 Jahre später kamen die unschuldig Verurteilten wieder frei. Sechs andere Iren wurden 1975 ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt, da ihnen ein verheerender Anschlag in Birmingham zur Last gelegt wurde. Ebenfalls ein Justizskandal: „In der Tat waren die Geständnisse aus ihnen herausgeprügelt worden“, so ‚Zeit online‘. Auch die ‚Birmingham Six‘ mussten fast 16 Jahre auf ihre Freilassung warten. Wollen Sie einen wirklich zu Herzen gehenden Film zu diesem Thema sehen, dann sollten Sie „Im Namen des Vaters“ anschauen: In „In the Name of the Father“ wird die Geschichte der ‚Guildford Four‘ geschildert, wobei einer der Hauptangeklagten – Gerry Conlon – seinen Vater Giuseppe im Gefängnis verliert, und als der Justizskandal hochkocht, da wird der Verstorbene nicht einmal rückwirkend rehabilitiert.

Der Blutzoll auf allen Seiten war schrecklich und daher muss alles getan werden, um einen Rückfall zu verhindern. Die genannten Beispiele sollen keinesfalls von den blutigen Anschlägen der IRA ablenken, aber das Netzwerk aus protestantischen Gruppen in Nordirland, die in jener Zeit komplett die Polizeiposten besetzt hatten, aus britischer Politik, Justiz und Militär hatte damals eine Unterdrückungsmaschinerie gebildet, die uns heute noch erschrecken lässt. Verständlich wird dann auch, warum Katholiken – und nicht minder die Protestanten – jede kleine politische Verschiebung heute mit Argusaugen betrachten.

Gemeinsame Regierung

Einen wichtigen Schritt in eine friedlichere Zukunft taten die Nordiren mit dem bereits erwähnten Karfreitagsabkommen von 1998, das unter Vermittlung von US-Senator George Mitchell erarbeitet wurde. Die politischen Führungspersönlichkeiten, die auf katholischer und protestantischer Seite über lange Jahre in den Konflikt involviert gewesen waren, reichten sich zwar nicht die Hand, doch sie begannen, Kompromisse zu schließen. Gerade den Hardlinern war es zu verdanken, dass der Weg zum Frieden bereitet werden konnte, denn nur sie konnten auch die bewaffneten paramilitärischen Organisationen zur Abgabe ihrer Waffen und einer Einstellung der Kampfhandlungen bewegen.

Zu den Wortführern gehörte der 2014 verstorbene presbyterianische Pfarrer Ian Paisley, der nicht nur seine eigene Kirche, sondern auch seine eigene Partei – Democractic Unionist Party (DUP) – gründete, die heute die stärkste protestantische Kraft in Nordirland ist. Bemerkenswert ist, dass bei den jüngsten Unruhen auch die DUP als Gegner protestantischer Randalierer galt. Doch nochmals zurück zu Paisley. Dass ausgerechnet die DUP gemeinsam mit dem erklärten Erzfeind Sinn Féin eine gemeinsame Regionalregierung in Nordirland bilden würde, das hätte bei deren konfliktgeprägter Vorgeschichte wohl niemand geglaubt. Als der britische Labour-Premier James Callaghan ihn einmal beschwichtigen wollte und sagte „Wir sind doch alle Kinder Gottes!“ antwortete er „Nein, Mr. Callaghan, wir sind Kinder des Zorns.“ Und als Mitglied des Europarlaments schrie Paisley Papst Johannes Paul II. während dessen Rede im Europaparlament entgegen „Antichrist, I denounce you and your false teaching!“. Er sah im Oberhaupt der katholischen Kirche den ‚Antichrist‘, dessen Lehre und seine Person er zutiefst verurteilte. Jedes Entgegenkommen gegenüber den Katholiken hielt Paisley lange für einen „Pakt mit dem Teufel“. Bei den Referenden in Nordirland und der Republik Irland, die über die Annahme des Karfreitagsabkommens entschieden, rief er zur Ablehnung auf, doch Paisley sprang dann doch noch über seinen Schatten und trat am 8. Mai 2008 als Erster Minister in die nordirische Regierung ein, und dieser gehörte als sein Stellvertreter Martin McGuinness von Sinn Féin an. Mit Sicherheit war das für beide Seiten ein mutiger und schwerer Schritt, der aber im Sinne einer friedlichen Entwicklung unerlässlich war. In die Regierung einbezogen wurden auch die protestantische Ulster Unionist Party (UUP) und die katholische Social Democratic and Labour Party (SDLP). Nicht unerwähnt bleiben soll, dass 1998 der katholische Politiker John Hume (SDLP) und der protestantische Verhandlungspartner David Trimble (UUP) – stellvertretend auch für die anderen am Friedensprozess Beteiligten – den Friedensnobelpreis erhielten. Dies war ein wichtiges Signal – damals und heute.

Negiertes Gefahrenpotential

Das Karfreitagsabkommen hat seine positive Wirkung trotz der zum Teil wenig hilfreichen britischen Politik bis heute erhalten, doch der Streit um den Brexit und der Vollzug haben zu schweren Verwerfungen geführt. ‚Brexiteers legen die Lunte ans Pulverfass Nordirland‘, so habe ich einen Blog-Beitrag im Januar 2019 betitelt, und leider haben weder Theresa May noch ihr Nachfolger als Premierminister, Boris Johnson, viel Einsatz gezeigt, wenn es um den Frieden in Nordirland geht. Bei Boris Johnson und seinen politischen Freunden habe ich immer den Eindruck, dass sie sich gerne benehmen würden wie Oliver Cromwell, der die irische Insel vor 4 Jahrhunderten für Britannien unterwarf. Aber auch die irische Regierung unter Leo Varadkar und die EU mit ihrem Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker glaubten viel zu lange, auf Schleichwegen ließen sich die Brexit-Probleme auf der grünen Insel umgehen.

Bereits im gemeinsamen ‘Joint Report’, den Premierministerin Theresa May mit Jean-Claude Juncker im Dezember 2017 der Öffentlichkeit präsentierten, wurde vorgeblich eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland umgangen. In Wahrheit wurden die wahren Schwierigkeiten nur vernebelt – eine alte Unsitte von Juncker. Es war mehr als verwunderlich, dass May und Juncker Beifall vom irischen Premier Varadkar bekamen, der gar meinte, diese Zusage sei „bullet proof“. Doch dann machte die DUP mobil, die keine Sonderlösung für Nordirland zulassen möchte, welche die Bindung an das von ihr gepriesene Mutterland lockern könnte. Als die nordirischen Protestanten von der ‚Backstop‘-Lösung – einer fiktiven Grenze in der Irischen See – nichts wissen wollten, da knickte Theresa May ein, die im Parlament nur mit Unterstützung der nordirischen DUP überleben konnte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte man in London, Dublin und Brüssel auf eine völlig neue Strategie setzen müssen. Dann tauchte Boris Johnson in 10 Downing Street auf, kämpfte den Brexit vollends durch und siehe da: weil er den Warenverkehr mit der EU nicht gefährden wollte, willigte er in ein Nordirland-Protokoll ein, wodurch das zum Vereinigten Königreich gehörende Nordirland in der EU-Zollunion verbleibt, um eine Landgrenze zwischen Nordirland und der Republik Irland weitestgehend zu vermeiden. Die katholische Seite war damit halbwegs zufrieden, doch die protestantischen Loyalisten sahen nun ihre Bande mit dem britischen Mutterland gefährdet. Dies alles war absehbar, wenn man sich auch nur ein klein wenig in viele nordirische Protestanten eindenkt.

Explosive Geschichte

In Belfast oder Derry trennen sogenannte ‘Peace Walls’ katholische und protestantische Viertel und Straßenzüge. Mancherorts werden nachts die Tore geschlossen, um das Aufeinandertreffen verfeindeter Gruppen zu verhindern. Und genau an diesen Trennlinien, die auch mal 10 Meter hoch sind, trafen die gewaltbereiten jugendlichen Protestanten jetzt auf die nordirische Polizei, die sie einst als Mitkämpfer bei der Sicherung der protestantischen Vorherrschaft betrachtet hatten. Nach dem Karfreitagsabkommen gab es aber auch bei den Sicherheitskräften in weiten Kreisen ein Umdenken. Die Unruhestifter auf protestantischer Seite haben sich nach der ersten Aufwallung der Gefühle nicht aus innerer Einsicht zurückgezogen, sondern aus Rücksicht auf den verstorbenen Prinz Philipp. Weitere Demonstrationen sind bereits angekündigt, wenn ein gewisses Innehalten in der Trauerwoche vorbei ist. Diese Reaktionen zeigen, dass die jugendlichen Randalierer und ihre Drahtzieher ihre enge Beziehung zum englischen Königshaus nicht nur vorgeben, sondern sie noch immer ein Teil ihrer Identität ist. Damit bekommt eine Zollgrenze zwischen der britischen Insel und Nordirland eine gewaltige Sprengkraft!

Im Gegensatz zu früheren Zeiten stellten sich sowohl First Minister Arlene Foster von der DUP und ihr deputy First Minister Michelle O’Neill von Sinn Féin mit klaren Worten gegen die aufkommende Gewalt. Dies darf jedoch nicht über die grundsätzlichen Unterschiede hinwegtäuschen, denn die DUP streitet für enge Bindungen zu London, und Sinn Féin kämpft für die Wiedervereinigung mit der Republik Irland. In diesen Tagen jährte sich die Wahl von Bobby Sands ins britische Unterhaus zum 40. Mal, und Sinn Féin brachte dazu eine einstündige Dokumentation. Warum gehe ich darauf ein? Bobby Sands war von den Briten als IRA-Kämpfer inhaftiert worden und organisierte im Maze-Gefängnis – auch als Long Kesh bekannt – einen Streik der irisch-republikanischen Häftlinge, die die Anerkennung und Behandlung als politische Gefangene bzw. Kriegsgefangene erstreiten wollten. Als letztes Mittel traten sie in den Hungerstreik. Bobby Sands wurde am 9. April 1981 bei einer Nachwahl ins britische Unterhaus gewählt, obwohl die Briten alles getan hatten, um durch die Zuschneidung der Wahlkreise die Chancen republikanischer Kandidaten zu schmälern. Bereits am 5. Mai verstarb Sands mit nur 27 Jahren an den Folgen des 66-tägigen Hungerstreiks. Bobby Sands, der Gedichte und Erklärungen per Kassiber aus dem H-Block schmuggeln konnte, ist bis heute eine wichtige Symbolfigur für die Anhänger von Sinn Féin. Die Geschichte ist für viele Iren in Nord und Süd noch heute Bestandteil ihres Lebens und keine verstaubte Historie in Büchern.

Den Friedensprozess stärken

Aus einer gewissen Distanz mag eine Zollgrenze in der Irischen See eine vernachlässigbare politische Fehlentscheidung sein, und zeitgeschichtliche Ereignisse verblassen aus der Ferne schneller, doch in Nordirland sind die jahrhundertelange Unterdrückung der Katholiken nicht vergessen, und die Protestanten wollen noch immer ihre Vorherrschaft nicht abschreiben, und bei manchen Themen, z. B. der Vergabe von council houses (Sozialwohnungen vergleichbar) sind sie in ihren Bezirken noch bevorrechtigt. Wenn eine Bevölkerungsgruppe die Bande mit Britannien stärken möchte, die andere aber auf die Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Irland setzt, dann wird die Kluft zwischen den Parteien deutlich. Natürlich gibt es Nordiren, denen diese Streitigkeiten gleichgültig sind, und gerade im ländlichen Raum ist die Brisanz geringer als in der Shankill bzw. Falls Road in Belfast. Loyalistische Hardliner unter den Protestanten mussten in den letzten Jahren auch erkennen, dass der angewachsene Anteil von Katholiken an der Bevölkerung eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland wahrscheinlicher werden lässt. Dazuhin hat die Zahl der Bürger zugenommen, die aus rein wirtschaftlichen Gründen lieber in der EU bleiben wollen und dafür auch ein wiedervereinigtes Irland als Mittel ansehen. Für königstreue Nordiren ist es dazuhin ein Alarmzeichen, dass die republikanische Sinn Féin bei den letzten Parlamentswahlen in der Republik Irland große Stimmenzuwächse verzeichnen konnte.

Die EU und das Vereinigte Königreich sind gut beraten, nach Lösungen zu suchen, die weder zu einer harten Landgrenze zwischen Nordirland und der Republik Irland führen, noch die fiktive Grenze in der Irischen See zwischen Nordirland und Britannien zu sehr hervortreten lässt. Alle Beteiligten sind dazu aufgerufen, das Karfreitagsabkommen wirklich zu leben und nicht zur Worthülse verkommen zu lassen. Wer sich jetzt nicht für den Frieden in Nordirland einsetzt, der trägt eine Mitschuld, wenn der nordirische Konflikt wieder gewalttätig aufflammt und der brüchige Friedensprozess zum Stillstand kommt.

Eine Antwort auf „Zerbricht der fragile Frieden in Nordirland?“