Brexit darf nordirischen Friedensprozess nicht gefährden

Am Karfreitag 2019 jährt sich zum 21. Mal die Unterzeichnung des Good Friday Agreements, das Nordirland zumindest einen fragilen Frieden brachte. Und ausgerechnet jetzt bedroht eine unheilige Allianz aus hard Brexiteers in der britischen Conservative and Unionist Party und der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) das begonnene Friedenswerk. Die Spur des Blutes, der 3 500 Menschen seit den 1960er Jahren zum Opfer gefallen waren, wurde mit dem Karfreitagsabkommen am 10. April 1998 unterbrochen. Explodierende Bomben und hinterhältige Morde durch katholische und protestantische paramilitärische Organisationen gehörten zunehmend einer dunklen Vergangenheit an, die die Iren beschönigend ‚Troubles‘ nennen. Aber auch die Menschenrechtsverletzungen durch die nordirische Polizei und das britische Militär verloren ihre Schärfe, zu deren Höhepunkt der Bloody Sunday in Derry gehört hatte: Britische Fallschirmjäger eröffneten am 30. Januar 1972 das Feuer auf unbewaffnete und friedliche Demonstranten und töteten 14 Zivilisten, darunter auch Kinder. Mit diesem barbarischen Gewaltakt verlor die britische Armee jegliche Glaubwürdigkeit: Das Militär war zunächst von den Katholiken als Moderator, wenn nicht gar als Schutzmacht gegen die Drangsalierung durch die protestantische Polizei und zahllose protestantische paramilitärische Organisationen begrüßt worden.

Polizei, Justiz und Militär als Repressionsmaschine

Noch heute richten viele Iren im Norden und Süden der grünen Insel ihren Blick zurück und fordern Aufklärung über die Gewalttaten der jeweiligen Gegenseite während der ‚Troubles‘. Erfahrungsgemäß steht dabei die IRA im Mittelpunkt des medialen Interesses, wobei nicht vergessen werden darf, dass die nordirischen Sicherheitskräfte und das britische Militär mit großer Brutalität gegen die Katholiken vorgingen, unterstützt durch die protestantischen Paramilitärs. Hierüber wurde jedoch lange der Mantel des Schweigens gebreitet. Den Bloody Sunday habe ich bereits erwähnt: Danach lief die britische Propagandamaschinerie heiß und Fake News sollten von der unfassbaren Gewalttat ablenken. Verschleierung war angesagt und erst am 15. Juni 2010 entschuldigte sich der damalige britische Premierminister David Cameron für die Gewalttaten der britischen Fallschirmjäger bei den Opfern in Derry.

Aber auch zahlreiche krasse Fehlurteile, die unschuldige Iren hinter Gitter brachten, erschütterten den Glauben an die britische Regierung, die Justiz und das Militär. Die ‚Guildford Four‘ – drei Nordiren und eine Engländerin – wurden für einen Bombenanschlag als Terroristen verurteilt, den sie nicht begangen hatten. Geständnisse wurden unter Folter erpresst – und dies Mitten in Großbritannien durch Polizisten aus Surrey und eingeflogenen Verhörspezialisten der protestantischen Royal Ulster Constabluary. Das Fehlurteil erging im Londoner Old Bailey im Oktober 1975, obwohl die Angeklagten ihre Geständnisse widerriefen. Auch die Berufung führte zu keinem Freispruch, obwohl IRA-Mitglieder die Verantwortung für den Anschlag übernommen hatten und wegen anderer Anschläge einsaßen. Erst 14 Jahre später kamen die unschuldig Verurteilten wieder frei. Sechs andere Iren wurden 1975 ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt, da ihnen ein verheerender Anschlag in Birmingham zur Last gelegt wurde. Ebenfalls ein Justizskandal: „In der Tat waren die Geständnisse aus ihnen herausgeprügelt worden“, so ‚Zeit online‘. Auch die ‚Birmingham Six‘ mussten fast 16 Jahre auf ihre Freilassung warten. Wollen Sie einen wirklich zu Herzen gehenden Film zu diesem Thema sehen, dann sollten Sie „Im Namen des Vaters“ anschauen: In „In the Name of the Father“ wird die Geschichte der ‚Guildford Four‘ geschildert, wobei einer der Hauptangeklagten – Gerry Conlon – seinen Vater Giuseppe im Gefängnis verliert, und als der Justizskandal hochkocht, da wir der Verstorbene nicht einmal rückwirkend rehabilitiert.

Karfreitagsabkommen – ein Schritt aus der Gewalt

Der Blutzoll auf allen Seiten war schrecklich und daher muss alles getan werden, um einen Rückfall zu verhindern. Die genannten Beispiele sollen keinesfalls von den blutigen Anschlägen der IRA ablenken, aber das Netzwerk aus protestantischen Gruppen in Nordirland, die in jener Zeit komplett die Polizeiposten besetzt hatten, und britischer Politik, Justiz und Militär hatte damals eine Unterdrückungsmaschinerie gebildet, die uns heute noch erschrecken lässt. Verständlich wird dann auch, warum Katholiken – und nicht minder die Protestanten – jede kleine politische Verschiebung heute mit Argusaugen betrachten.

Einen wichtigen Schritt nach vorne taten mit dem bereits erwähnten Karfreitagsabkommen von 1998, das unter Vermittlung des US-Senators George Mitchell erarbeitet wurde, die politischen Führungspersönlichkeiten, die auf katholischer und protestantischer Seite über lange Jahre in den Konflikt involviert waren. Aber gerade diesen Hardlinern war es mit zu verdanken, dass der Weg zum Frieden bereitet werden konnte, denn nur sie konnten auch die bewaffneten paramilitärischen Organisationen zur Abgabe ihrer Waffen bewegen.

Hardliner öffnen Tor zum Frieden

Zu ihnen gehörte der 2014 verstorbene presbyterianische Pfarrer Ian Paisley, der nicht nur seine eigene Kirche, sondern auch seine eigene Partei – Democractic Unionist Party (DUP) – gründete, die heute die stärkste protestantische Kraft in Nordirland ist und – wie erwähnt – die Regierung von Theresa May stützt. Für Paisley war es wahrlich nicht leicht, gemeinsam mit Sinn Féin eine Regierung zu bilden. Als der britische Labour-Premier James Callaghan ihn einmal beschwichtigen wollte und sagte „Wir sind doch alle Kinder Gottes!“ antwortete er „Nein, Mr. Callaghan, wir sind Kinder des Zorns.“ Und als Mitglied des Europarlaments schrie er Papst Johannes Paul II. während dessen Rede im Europaparlament entgegen „Antichrist, I denounce you and your false teaching!“. Er sah im Oberhaupt der katholischen Kirche den ‚Antichrist‘, dessen Lehre und ihn persönlich er verurteilte. Jedes Entgegenkommen gegenüber den Katholiken hielt er für einen „Pakt mit dem Teufel“.

Als Paisley hörte, dass auch Gerry Adams, der Präsident von Sinn Féin, und Martin McGuinness an den Verhandlungen beteiligt sein würden, weigerte er sich teilzunehmen und zog andere Vertreter seiner DUP gleichfalls zurück. Bei den Referenden in Nordirland und der Republik Irland, die über die Annahme des Karfreitagsabkommens entschieden, rief er zur Ablehnung auf.

Aber Ian Paisley sprang dann doch noch über seinen Schatten und trat am 8. Mai 2008 als Erster Minister in die nordirische Regierung ein, und dieser gehörte als sein Stellvertreter Martin McGuinness von Sinn Féin an. Mit Sicherheit war das für beide Seiten ein wichtiger und schwerer Schritt, der aber im Sinne einer friedlichen Entwicklung unerlässlich war. In die Regierung einbezogen wurden auch die protestantische Ulster Unionist Party (UUP) und die katholische Social Democratic and Labour Party (SDLP).

Theresa May unterminiert die nordirische Regierung

Mit dieser gemeinsamen Regierung aus protestantischen und katholischen Parteien wurde auch eine der zentralen Grundsätze des Karfreitagsabkommens erfüllt. Sie bildeten eine Regionalregierung, die im Stormont in Belfast tagt. Seit zwei Jahren schaffen es Sinn Fein und die DUP jedoch nicht, sich wieder zusammen zu raufen, und einer der Hauptgründe ist die Parteinahme der britischen Regierung unter Theresa May, die die DUP für die Unterstützung ihrer Minderheitsregierung gewann. Dies widerspricht dem Karfreitagsabkommen, denn diesem folgend sollen die Regierungen in London und Dublin sich nicht parteiisch orientieren, sondern gewissermaßen als ehrliche Makler verhalten und das Karfreitagsabkommen mit den regionalen Gruppen umsetzen.

Theresa May führt zwar immer wieder das Karfreitagsabkommen im Munde, doch in Wahrheit geht es ihr um den eigenen Machterhalt, den Zusammenhalt ihrer Partei und die Durchsetzung des Brexits. Und die DUP setzt alles daran, ihre Stärke als Stütze der Regierung von Premierministerin May für ihre Zwecke zu nutzen. Politische Winkelzüge sind nun allen Staaten und Regierungen nicht fremd, doch in Nordirland geht es um mehr: der Frieden steht auf dem Spiel! Und genau dieser Punkt scheint weder Theresa May noch die hard Brexiteers zu interessieren.

Tiefe historische Verwerfungen

Aus der Ferne anderer EU-Staaten mag es manchmal übertrieben erscheinen, wenn der Brexit als Gefahr für den Friedensprozess in Nordirland angesehen wird. Wenn man allerdings Städte wie Belfast oder Derry besucht, dann werden die latent vorhandenen Konflikte spürbar. Das Pulver ist noch reichlich vorhanden, also wehe, wenn Brandstifter die Lunte anlegen. Um ein Aufflammen des gewalttätigen Nordirlandkonflikts zu verhindern, sieht der Brexit-Deal einen Backstop vor, der im Sinne einer Versicherung eine neue – alte – harte Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland verhindern soll. Als sich die britische Premierminister Theresa May und der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf den Backstop-Kompromiss geeinigt hatten, zog die DUP-Vorsitzende Arlene Foster gemeinsam mit den hard Brexiteers in Mays eigener Partei den Stecker: Die DUP versteht sich als Sachwalter jener nordirischen Protestanten, die die unauflösliche Union von Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs – hier insbesondere England – beschwören.

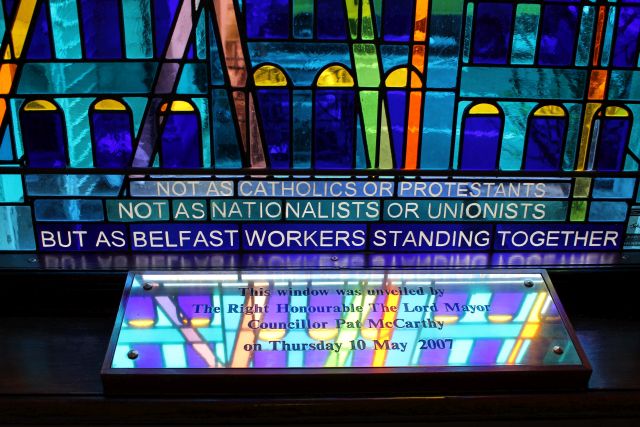

Auch bei dieser Frage habe ich den Eindruck, dass so mancher EU-Politiker die tiefen historischen Verwerfungen unterschätzt, die noch immer das Leben vieler Nordiren beeinflussen. Eine ausgiebige Wanderung in Belfast, die vom Stadtkern wegführt, lässt Geschichte lebendig werden. Dies trifft insbesondere auf zwei parallel verlaufende Straßen zu: Die von Katholiken bewohnte Falls Road und die Shankill Road, in der die Protestanten dominieren. Beide Straßenzüge sind ein Musterbeispiel für Segregation. Eigentlich ähnelt sich das tägliche Leben in den pro-irischen und pro-britischen Hochburgen, denn Wohnhäuser, kleine Geschäfte, Pubs sind kaum zu unterscheiden – wären da nicht Murals mit ganz unterschiedlichen politischen Aussagen. Aber nicht nur die Wandbilder machen klar, wer in welchem Bezirk wohnt, sondern auch Gedenkstätten, die an die eigenen Toten der Unruhen erinnern.

In der Shankill Road schlagen die Herzen der Bewohner für das Vereinigte Königreich und die Königsfamilie. Und um dies zu unterstreichen haben sie gleich eine ganze Hauswand mit Konterfeis von Königin Elizabeth II. aus allen Phasen ihrer Regierungszeit geschmückt. In der Falls Road dagegen käme sicherlich niemand auf die Idee, sich mit diesem Symbol der britischen Unterdrückung gemein zu machen. Stattdessen geht es um die Wiedervereinigung Nordirlands mit der Republik. Gleichwohl wird aus den Murals deutlich, dass der bewaffnete Kampf zwar durch das Karfreitagsabkommen beendet wurde, letztendlich betrachten sich jedoch beide Seiten, Katholiken und Protestanten, weiterhin als Verlierer. Irgendwie fühlen sich viele Bewohnerinnen und Bewohner noch immer unter Belagerung der jeweiligen Gegenseite. Und „No surrender“ taucht zwar eher bei protestantischen Gruppen auf, doch keiner der Beteiligten möchte aufgeben – wobei auch immer.

Wenn die Empathie fehlt

Es ist nun ganz gewiss nicht mein Anliegen, im Sinne einer self-fulfilling prophecy das auflodern des blutigen Konflikts herbeizureden. Es macht aber keineswegs Sinn, seinen Kopf in Vogel-Strauß-Manier in den Sand zu stecken. In Belfast und Derry gibt es noch heute Peace Walls, die die jeweilige Gegenseite von Angriffen abhalten sollen, und nicht wenige sind nach dem Karfreitagsabkommen errichtet worden, da sich die Bewohner noch immer unsicher fühlen. Wer jetzt wie Theresa May & Co. Öl ins Feuer gießt, der vergeht sich an den Menschen – auf beiden Seiten.

Nicht nur die harten Fakten spielen eine Rolle, sondern auch das mangelnde Einfühlungsvermögen, von Theresa May bis zur Nordirlandministerin Karen Bradley. Ausgerechnet in der heißen Phase des Streits um den Backstop goß die britische Nordirlandministerin Karen Bradley Öl ins Feuer. Sie erklärte kurzerhand, wenn von Polizei und Militär während des Nordirlandkonfikts unschuldige Menschen erschossen worden seien, dann handle es sich nicht um kriminelle Handlungen. Und sie hatte auch eine völlig perverse Entschuldigung dafür parat: „They were people acting under orders and acting under instruction and fulfilling their duties in a dignified and appropriate way.” Es ist für mich immer wieder erschreckend, wie leichtfertig kriminelles Handeln gegen Mitmenschen mit einem ‚Befehlsnotstand‘ gerechtfertigt werden soll – auch wenn die Menschenrechte mit Füßen getreten wurden.

Geschichte soll umgeschrieben werden

Abstrus ist nicht nur die Geschichtsklitterung bei Brexiteers wie Boris Johnson oder Mark Francois, sondern ebenso und unverständlicherweise bei Karen Bradley. Sie scheint ganz übersehen zu haben, dass nicht nur der Labour-PremierTony Blair eine neue Untersuchung des Bloody Sundays angeregt hatte, sondern dass sein Nachfolger David Cameron – wie Bradley, Conservative and Unionist Party – im Juni 2010 bekannte: “What happened on Bloody Sunday was both unjustified and unjustifiable. It was wrong.“ Und Cameron stellte unter Bezugnahme auf den Saville-Report klar, dass die Schüsse vom Militär ausgingen: „He finds that, on balance, the first shot in the vicinity of the march was fired by the British Army. He finds that none of the casualties shot by the soldiers of support company was armed with a firearm.“ Ich habe den Eindruck, dass es im Vereinigten Königreich derzeit nicht nur um den Brexit geht, sondern ein Teil der Conservative and Unionist Party versucht, die Geschichte zu revidieren. Sie marschieren schnurstracks ins imperiale Zeitalter zurück!

Die nordirische DUP versucht heute, den Status von Nordirland als integralem Bestandteil des Vereinigten Königreichs festzuschreiben, und dies ist aus Sicht vieler nordirischer Protestanten auch verständlich. Allerdings tickt die Uhr – gegen sie. Die Bevölkerungsmehrheiten verschieben sich zu Gunsten der Katholiken, und beim Brexit-Referendum im Jahr 2016 stimmten 62,7 % für einen Verbleib in der Europäischen Union. Rein zahlenmäßig müssen unter den Pro-Europäern auch viele Protestanten gewesen sein.

Der drohende Brexit hat die Diskussion über eine Wiedervereinigung Nordirlands mit der Republik Irland beflügelt, wobei hier eine gewisse Zurückhaltung in der Republik herrscht: Nordirland hängt wirtschaftlich am Tropf der Briten und braucht erhebliche Zuschüsse zum wirtschaftlichen Überleben. So mancher Ire meinte mir gegenüber, man könne es sich einfach nicht leisten, Nordirland zu integrieren. Dies sei nur uns ‚reichen‘ Deutschen mit der DDR gelungen. Wie auch immer, Theresa May und die hard Brexiteers haben die tiefen Risse zu verantworten, die sich heute zwischen England auf der einen Seite und Nordirland und Schottland auf der anderen Seite auftun. Die rechtsextreme Fraktion innerhalb der konservativen Partei legt zwar großen Wert auf den Bestandteil ‚Unionist‘, doch sie zerschlagen ohne jede Rücksicht politisches Porzellan und gefährden gerade das, was sie vorgeblich erhalten wollen: die Union zwischen Nordirland und Großbritannien.

Den Friedensprozess fortsetzen

Das Karfreitagsabkommen beinhaltet auch, dass eine Wiedervereinigung der irischen Insel möglich ist, wenn dies die Mehrheit auf beiden Seiten der ‚Grenze‘ wünscht. Die Grenze hatte dank der EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs und der Republik Irland ihre Bedeutung verloren, was wichtig war für den Erfolg der Friedensbemühungen. Eine wie auch immer bewachte Grenze könnte der Funke sein, der das Pulverfass explodieren lässt. Geschichte hat trotz aller Modernisierung in Irland eine tiefere Bedeutung behalten als in weiten Teilen des restlichen Europas. So berichtete der Pfarrer Aidan Troy jüngst in der Irish Times wie er 2001 wochenlang Schülerinnen der Holy Cross Girls Schule in Ardoyne durch ein Spalier wütender protestantischer Loyalisten begleitete, die es nicht nur bei üblen Beschimpfungen und Drohungen beließen, sondern auch mit Urin gefüllte Ballons und eine Brandbombe warfen – und dies alles sogar nach dem Karfreitagsabkommen!

Der Weg zum Frieden mag holprig sein, doch das ist er immer. Aber die Nordiren haben mit dem Karfreitagsabkommen einen zentralen Schritt in eine friedliche Zukunft getan. Wir alle sind gefordert, dass der einst blutige Konflikt nicht wieder aufflammt, was bedeutet, dass die EU der 27 mit aller Kraft an einem Brexit-Deal arbeiten muss, der eine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland verhindert. Mögen auch die Chaos-Politik von Theresa May und die aus der Zeit gefallene Polemik der hard Brexiteers alle Beteiligten auf die Palme bringen, wir dürfen den Frieden in Nordirland nicht aus den Augen verlieren. Das Karfreitagsabkommen von 1998 ist ein Meilenstein zum Frieden und ein symbolträchtiges Beispiel, das auch in anderen Konflikten Schule machen sollte.

5 Antworten auf „Nordirland: Karfreitagsabkommen als Tor zum Frieden“