Godin – französischer Sozialreformer und Unternehmer im 19. Jahrhundert

In der frühen industriellen Revolution war die Arbeiterschaft meist den kapitalistischen Unternehmern ausgeliefert, die wenig Sinn für soziale Reformen hatten. Natürlich gab es Ausnahmen. Zu denen zählten ab 1800 u.a. Robert Owen mit ‚New Lanark‘ in Schottland, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Arnold Straub mit seiner Baumwollspinnerei in Württemberg, sowie Jean-Baptiste André Godin mit seinem ‚Familistère‘ im französischen Guise. Alle drei verbesserten in ihren Fabriken die Arbeitsverhältnisse, sorgten für Schulunterricht und schufen Wohnraum für die Beschäftigten. Zu ihren Lebzeiten vermochten sie es, wirtschaftlichen Erfolg und soziale Besserstellung der Arbeiter und ihrer Familien zu sichern. Am weitesten ging Godin mit seiner Arbeitersiedlung ‚Le Familistère‘, denn er brachte die Wohn- und Fabrikanlagen in eine Genossenschaft ein, an der sich seine Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligen konnten. Zwar wird immer wieder betont, dass sich Godin, um dessen Projekt es in diesem Beitrag geht, an sozialistischen Gedanken orientierte, doch der von ihm eingeschlagene Weg führte letztendlich zu staatlichen Sozialreformen, die den Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit anstrebten und im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft in weiten Teilen umsetzten. Je offener Staat und Gesellschaft, Gewerkschaften und Unternehmerschaft für Kooperation statt Konfrontation waren, je besser die Arbeits- und Wohnbedingungen wurden, desto weniger Interesse fand ‚Le Familistère‘: Die Genossenschaft löste sich 1968 auf, die Wohnungen gingen in Einzelbesitz über, das für seine gusseisernen Öfen bekannte Unternehmen ‚Godin‘ wurde übernommen. Das noch bestehende Ensemble der Wohngebäude, ein Schwimmbad und ein Theater können besichtigt werden, und ein Besuch lohnt sich daher im kleinen Städtchen Guise, das im Département Aisne in der Region Hauts-de-France liegt.

Konkrete Verbesserungen erreicht

Das von Jean-Baptiste André Godin errichtete Gebäudeensemble überrascht den Besucher heutzutage umso mehr, da er es in der mit 4 500 Einwohner recht kleinen Stadt Guise mit der niedrigen Bebauung kaum erwartet hätte. Das zentrale Gebäude, der sogenannte ‚Sozialpalast‘ aus dem Jahre 1864, mit seinen beiden Flügeln soll ganz bewusst an ein Schloss erinnern, allerdings hatten in diesem Backsteinkomplex die Arbeiter, ihre Familien und natürlich Godin als wirtschaftlicher und philosophischer Ideengeber das Sagen. Godin wurde in Esquéhéries, einem Dorf, nur wenige Kilometer von Guise entfernt, geboren und arbeitete dort zusammen mit seinem Vater in der familieneigenen Schlosserei. Von 1835 bis 1837 begab sich Godin als junger Schlosser mit seinem Cousin auf Wanderschaft, die sie nach Paris, Bordeaux, Toulon, Marseille und Lyon führte. Godin machte sich nicht nur mit der Verhüttung und Weiterverarbeitung von Eisen vertraut, sondern er erlebte hautnah die miserablen Arbeitsbedingungen in den damaligen Fabriken. Ohne ausreichendes Licht und in schlechter Luft schufteten die Arbeiter in der Regel im 19. Jahrhundert in den Betrieben, und ihre Wohnverhältnisse waren meist nicht besser. Godin las die Werke von Charles Fourier, einem Frühsozialisten, der sich eine Zukunft der Menschen in Phalansterien erträumte, in denen sie in freier Gemeinschaft leben und arbeiten. Seine Kapitalismuskritik verband Fourier mit teilweise wütenden antisemitischen Ausfällen.

Im Gegensatz zu Fourier, der im persönlichen Leben – wie Karl Marx – scheiterte, vermochte es Godin, in seiner ‚Familistère‘ für die damalige Zeit recht komfortable Wohnungen mit fließendem Wasser zu schaffen und sichere Arbeitsplätze anzubieten. Godin initiierte Freizeitaktivitäten, die von der Bücherei bis zum Theater, von Gärten- und Parkanlagen bis zu einem Musikpavillon reichten. Besonders wichtig war es ihm, dass in einem bis heute erhaltenen Gebäude Wäsche gewaschen und getrocknet sowie Bäder genommen werden konnten. In einem angegliederten Hallenbad, das bereits über einen Hubboden verfügte, erlernten die Bewohner von ‚Le Familistère‘ sogar das Schwimmen. Das heiße Wasser wurde direkt aus der etwas höher gelegenen Gießerei zugeleitet, in denen die Belegschaft gusseiserne Öfen und Geräte für den Haushalt hergestellte. So konnte die ganzjährig entstehende Wärme genutzt werden. Godin war somit nicht nur ein sozialer und wirtschaftlicher Vordenker, sondern hatte obendrein Ökologie und Nachhaltigkeit im Sinn, wenn das auch zu jener Zeit nicht so benannt wurde. Frisches Wasser war im 19. Jahrhundert in Wohnquartieren alles andere als ein normales Gut. Daher war es Godin ein Anliegen, dieses zu sichern, sei es fürs Waschen, Kochen oder Trinken. Es ging nicht um Luxus, sondern um Hygiene und adäquates Wohnen. Im ‚Sozialpalast‘ wurde nicht nur durch ein entsprechendes bauliches Konzept für Belüftung gesorgt, sondern ein gläsernes Dach ließ Licht in den Innenhof zwischen den Gebäudeteilen mit Wohnungen und Werkstätten einfallen. Während Charles Fourier und Karl Marx über die Verbesserungen der Lebensumstände philosophierten, trieb Godin diese in seinem ‚Familistère‘ voran. Arbeit und Wohnen sowie Kinderkrippe, Schule und Versorgung brachten das Leben aller Beteiligten auf ein höheres Niveau.

Utopie wurde Realität

‚Le Familistère‘ in Guise entwickelte sich zu einem Erfolg, nicht zuletzt durch die technologisch hochentwickelten Öfen, die Godin und seine Mitarbeiter schufen. Godin hatte bei einer Phalansterie – im Sinne Fouriers – in Texas, die er finanziell unterstützte, Lehrgeld bezahlt, und brachte ab 1856 seine neuorientierten Ideen in Guise ein. Godin zeichnete die Pläne für seine Wohngebäude selbst, die – auf der gegenüberliegenden Seite der Oise – die Fertigungshallen ergänzten. Im Grunde war offensichtlich, dass kopfstarke Belegschaften in Guise und dem ländlichen Umfeld nur gewonnen und gehalten werden konnten, wenn diese entsprechenden Wohnraum finden. Godins genossenschaftliche Ansätze reichten über das reine Verbinden von Wohnen und Arbeiten hinaus, doch wirtschaftlich wäre der Erfolg der Ofenproduktion ohne ein Wohnangebot nicht denkbar gewesen. 1889 wurden über 1 200 Mitarbeiter in der Fabrik beschäftigt, 110 Personen waren in den Servicebereichen der Arbeitersiedlung tätig. Bemerkenswert ist, dass Jean-Baptiste André Godin und seine langjährige Partnerin und Assistentin Marie Moret in einer Wohnung des Sozialpalasts lebten und nicht – wie ansonsten im 19. Jahrhundert üblich – in einem eigenen Gebäude des Unternehmers. Bei der Grundeinstellung Godins war das zu erwarten, doch damit hob er sich von den Fabrikanten mit ihren Villen ab. Die unterschiedlich großen Apartments im Sozialpalast und weiteren Wohngebäuden wurden nicht nach der Stellung im Betrieb, sondern entsprechend der Familiengröße vergeben. Bis 1889 stieg die Zahl der Wohnungen durch zwei Neubauten auf 490, in denen 1 750 Bewohner lebten. Godin war sich bewusst, dass der Wohlstand gemeinsam geschaffen wurde und wollte diesen immer mit allen Mitarbeitern und deren Familien teilen. So war es folgerichtig, dass er eine Kinderkrippe mit 50 Plätzen und eine Schule für über 400 Kinder einrichtete. Wer seine Kinder nicht in die Schule schickte, der konnte entlassen werden! Bei Godins ‚Le Familistère‘ zeichnete sich somit die Schulpflicht ab, die es Kindern endlich ermöglichte, für die Zukunft zu lernen, und nicht länger im Kindesalter in der Fabrik schuften zu müssen. Hier verbinden sich die Aktivitäten von Godin, Owen und Straub, denn sie alle hatten die Bedeutung einer guten Schuldbildung erkannt.

Über andere sozial orientierte Unternehmer ging Godin hinaus, der am 13. August 1880 eine ‚Genossenschaft von Kapital und Arbeit‘ gründete, und so die Angestellten zu Unternehmern machte, indem er sie am Betrieb beteiligte. Mitarbeiter konnten Miteigentümer von ‚Le Familistère‘ und der Fabrikanlage werden. Als Jean-Baptiste André Godin am 15. Januar 1888 verstarb, wurde er mit Blick auf den Park von ‚Le Familistère‘ beigesetzt. Marie Moret, die Godin 1886 geheiratet hatte, übernahm seine Aufgaben. Im belgischen Laeken wurde der zweite Standort seiner ‚Familistère‘ 1889 fertiggestellt. Die beiden Weltkriege und wirtschaftliche Verwerfungen überstand das Gebäudeensemble in Guise mit Schäden, doch sie konnten behoben werden. Ausgerechnet im Jahre 1968 löste sich die Genossenschaft in Guise auf, als weltweit in der Studentenbewegung eher sozialistische Ideen wieder en vogue waren. Inzwischen hatten sich jedoch die Arbeits- und Wohnbedingungen im ganzen Land dramatisch verändert, so dass ‚Le Familistère‘ nicht mehr als die Spitze des sozialen Fortschritts galt, sondern in einer eher ökonomisch abgehängten Region um die wirtschaftliche Existenz kämpfte. Das ändert andererseits nichts daran, dass Godin eine Utopie zur Realität werden ließ und dass Wohnen und Arbeiten mit relativ hohem Standard im 19. Jahrhundert möglich war, wenn es denn ernsthaft gewollt wurde. Die Produktion übernahm 1970 Le Creuset, nach eigenen Angaben Marktführer für gusseisernes Kochgeschirr. Les Cheminées Philippe übernahm 1988 die Fabrik in Guise. Die Wohnungen konnten einzeln erworben werden.

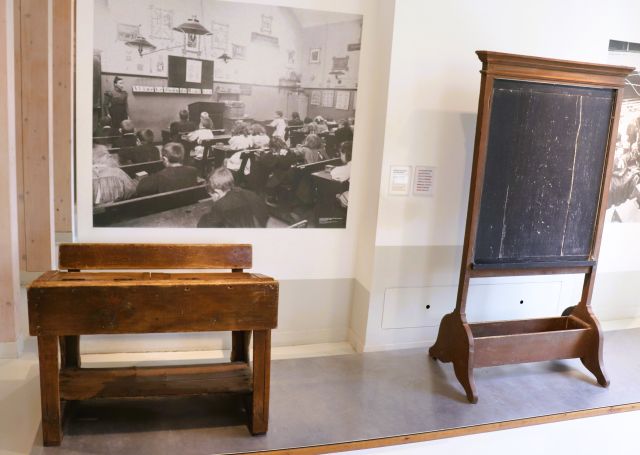

Seit 1991 sind der ‚Sozialpalast‘ und die weiteren zu ‚Le Familistère‘ gehörigen Gebäude als historische Monumente gelistet, ab der Jahrtausendwende wurden die Gebäude mit Unterstützung der EU restauriert und ‚Le Familistère‘ in den Jahren 2006 bis 2014 Schritt für Schritt zum Museum umgewidmet. Die bereits erwähnte Baumwollspinnerei in New Lanark, die der Sozialreformer Robert Owen zu einem Vorzeigebetrieb in der frühen Industrialisierung entwickelt hatte, trägt zurecht den Titel einer UNESCO-Welterbestätte. Verdient hätte dies auch ‚Le Familistère‘. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, frühe Arbeitersiedlungen und dazugehörige Betriebe als staatenübergreifende Gruppe für eine Auszeichnung durch die UNESCO vorzuschlagen. Jean-Baptiste André Godin hat viel für seine Beschäftigten getan, was für die Arbeitsplätze ebenso wie für die Wohnsituation zutrifft. Die ganze Lebenssituation haben Godin und seine genossenschaftlichen Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit Kinderkrippe und Schule, mit Theater und eigenen Läden verbessert. ‚Le Familistère‘ ist ein wichtiger historischer Ort, an dem die sozialen Reformen greifbar werden, die Godin anregte und umsetzte.

Manche Leserin und mancher Leser mag sich fragen, was – außer einem ganz persönlichen Interesse – mich, als Autor dieses politischen Blogs, wohl bewogen haben könnte, der „Familistère“ einen Artikel zu widmen. Häufig zeigen Entwicklungen in der Vergangenheit und sehr wohl auch in unseren Tagen in eine falsche, nicht-soziale, ökologisch fragwürdige Richtung, was sehr wohl anzuprangern ist. Dagegen kommen oftmals positive Projekte, damals wie heute, zu kurz.

Zum Beitragsbild

10 Mio. Backsteine wurden ab 1859 für den sogenannten ‚Sozialpalast‘ verbaut, das zentrale Gebäude von ‚Le Familistère‘ im französischen Landstädtchen Guise. Hier wohnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ofenfabrik Godin in – für das 19. Jahrhundert – relativ komfortablen Wohnungen. Der rechte Flügel wurde nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufgebaut und dabei mit Balkonen versehen. (Bild: Ulsamer)

10 Mio. Backsteine wurden ab 1859 für den sogenannten ‚Sozialpalast‘ verbaut, das zentrale Gebäude von ‚Le Familistère‘ im französischen Landstädtchen Guise. Hier wohnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ofenfabrik Godin in – für das 19. Jahrhundert – relativ komfortablen Wohnungen. Der rechte Flügel wurde nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufgebaut und dabei mit Balkonen versehen. (Bild: Ulsamer)