Generationswechsel bei der irischen Partei Sinn Féin

Die britischen Konservativen wie David Cameron oder Theresa May wollten mit der Durchführung des Referendums über den Austritt aus der Europäischen Union und den jetzt laufenden Verhandlungen ihre eigene Macht sichern, doch sie haben als Nebeneffekt einen ganz und gar nicht britischen Traum beflügelt: Der Brexit bringt verstärkt in der Republik Irland und in Nordirland den Wunsch nach Wiedervereinigung in die Diskussion. Was die Briten einst trennten, das wollen viele Iren wieder zusammenfügen. Und als Deutscher, der sich immer für die Wiedervereinigung unseres Landes eingesetzt hat, habe ich alles Verständnis auch für den Wunsch der Iren.

Weiter droht ‚hard border‘ in Irland

Der Weg bis zu einer Wiedervereinigung der grünen Insel ist sicherlich noch weit, doch der Brexit ruft Nachdenklichkeit hervor. Zwar hatte der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, sekundiert von der britischen Premierministerin Theresa May in einem ‚Joint-Paper‘ die Probleme, die sich für Irland ergeben könnten, schon für gelöst erklärt, doch immer weniger Menschen glauben ihnen. Papier ist ja bekanntlich geduldig! So hatte Leo Varadkar, der Premierminister der Republik Irland, bei der Vorlage des Reports am 8. Dezember 2017 vorschnell geäußert, damit sei auch eine ‚hard border‘ zwischen der Republik und dem zum Vereinigten Königreich gehörenden Nordirland vom Tisch, in der Zwischenzeit ist jedoch auch bei der irischen Regierung eine realistischere Sicht eingekehrt. Wenn das Vereinigte Königreich – wie von Theresa May lautstark verkündet – auch aus der Zollunion austritt, dann wäre eine Grenze mit entsprechenden Kontrollen nahezu unvermeidlich, so sieht dies auch der irische EU-Kommissar Phil Hogan.

Sollte es zu einer trennenden Grenze kommen, dann würde dies das Karfreitagsabkommen gefährden, das seit 1998 zu einer deutlichen Befriedung in Nordirland geführt hat. Wie dünn das Eis ist, auf dem die protestantischen und katholischen Parteien zu einer gemeinsamen Politik gefunden haben, beweist die Unfähigkeit, seit Januar 2017 keine Regierung bilden zu können. Das Karfreitagsabkommen brachte eine Machtteilung zwischen Protestanten und Katholiken, die letztere seit Jahrhunderten – zumindest in Nordirland – vermissen mussten. Hinderlich ist es natürlich auch, dass Theresa May sich im Londoner Unterhaus auf die protestantische Democratic Unionist Party stützt, die der britischen Premierministerin ihren Stuhl in Downing Street 10 sichert. Dies wird von der katholischen Seite als erneuter Beweis dafür gedeutet, dass die Politiker in London wenig Interesse an den Katholiken haben. Die knappe Mehrheit von Theresa May würde noch mehr dahinschmelzen, wenn die gewählten nordirischen Abgeordneten von Sinn Féin dort ihre Plätze einnehmen würden. Dies lehnen sie jedoch traditionell ab, da sie das Londoner Unterhaus nicht als legitimiert ansehen, auch über Nordirland zu herrschen.

Irland: Ist die Teilung überwindbar?

Zwar liegt die Teilung der Insel in die unabhängige Republik und Nordirland fast 100 Jahre zurück, doch der Wunsch nach einer Wiedervereinigung ist auf katholischer Seite im Norden noch immer groß. Im Süden herrscht bis heute bei vielen Bürgerinnen und Bürgern eher Skepsis, denn sie sehen das Problem, die Insel auch wirtschaftlich wieder zu einer Einheit zu fügen. Häufig bekommt man zu hören, die Deutschen hätten sich eine Wiedervereinigung finanziell eher leisten können als die Iren. Der Aufschwung in beiden Teilen Irlands hat jedoch dazu geführt, dass die wirtschaftlichen Aspekte eher in den Hintergrund treten.

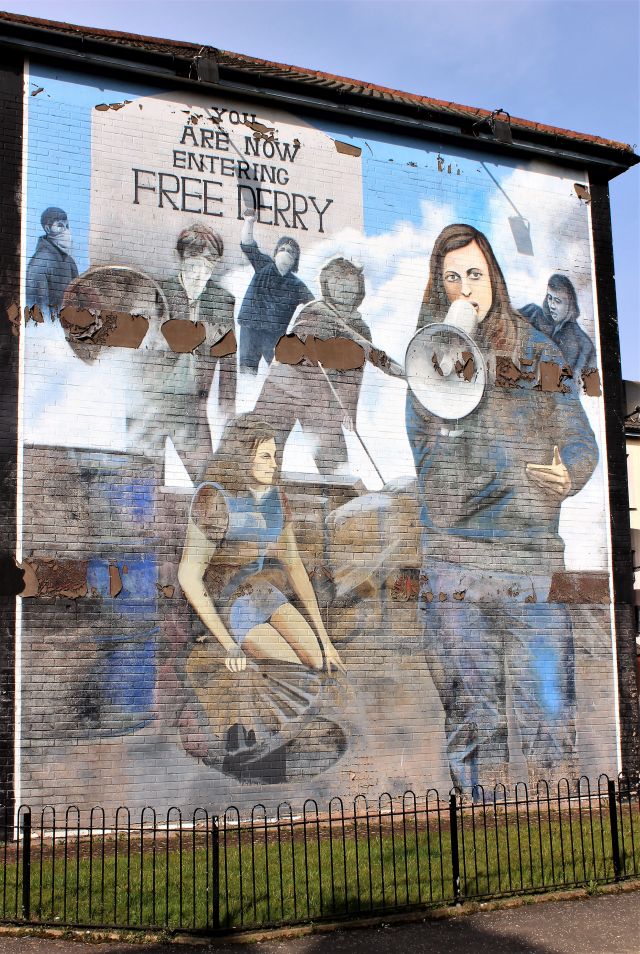

Nicht vergessen haben viele katholische Iren, dass die Briten, nach einer Jahrhunderte langen Unterdrückung der Bevölkerungsmehrheit auf der ganzen Insel nach dem irischen Unabhängigkeitskrieg in den 1920er Jahren, willkürlich die nördlichen sechs Countys in ihrem Herrschaftsbereich behielten. Ein entsprechender Vertrag entließ zwar die Republik Irland in die Unabhängigkeit, doch zu einem hohen Preis: Nordirland verblieb im Vereinigten Königreich und es folgte dort die beständige Benachteiligung des katholischen Bevölkerungsteils bei der Besetzung von Arbeitsplätzen oder bei der Vergabe von Wohnungen. Letztendlich fungierte die damals rein protestantische Polizei – notfalls unterstützt vom britischen Militär – als Unterdrückungsinstrument, das die Katholiken ruhighalten sollte. Dies führte auch zum Aufleben des bewaffneten Widerstands der Irish Republican Army (IRA). Im politischen Bereich setzte sich Sinn Féin für die Wiedervereinigung und eine Gleichstellung der Katholiken ein. Auf protestantischer Seite bildeten sich ebenfalls paramilitärische Organisationen wie die ‚Ulster Defence Association‘. Rund 3500 Menschen verloren während der blutigsten Phase des Nordirlandkonflikts ihr Leben. Mitte der 1960er Jahre formierte sich auch eine Bürgerrechtsbewegung, die ein Ende der Unterdrückung der katholischen Minderheit forderte.

Nordirland: Die Vergangenheit hat sich eingebrannt

Natürlich richten viele Bürgerinnen und Bürger auch heute noch den Blick zurück und fordern Aufklärung über die Gewalttaten der jeweiligen Gegenseite während der ‚Troubles‘. Erfahrungsgemäß steht dabei die IRA im Mittelpunkt des medialen Interesses, wobei nicht vergessen werden darf, dass die nordirischen Sicherheitskräfte und das britische Militär mit großer Brutalität gegen die Katholiken vorgingen, unterstützt durch die protestantischen Paramilitärs. Hierüber wurde jedoch lange der Mantel des Schweigens gebreitet. Ein Beispiel soll an dieser Stelle genügen: Am 30. Januar 1972 erschossen britische Soldaten in Derry 13 unbewaffnete Demonstranten. Danach lief die britische Propagandamaschinerie heiß und Fake News sollten von der unfassbaren Gewalttat ablenken. Verschleierung war angesagt und erst am 15. Juni 2010 entschuldigte sich der damalige britische Premierminister David Cameron für die Gewalttaten der britischen Fallschirmjäger bei den Opfern in Derry.

Aber auch zahlreiche krasse Fehlurteile, die unschuldige Iren hinter Gitter brachten, erschütterten den Glauben an die britische Regierung, die Justiz und das Militär: zu Beginn des Einsatzes britischer Truppen während der Troubles waren diese von vielen Katholiken noch als Ordnungsmacht angesehen worden. Die ‚Guildford Four‘ – drei Nordiren und eine Engländerin – wurden für einen Bombenanschlag als Terroristen verurteilt, den sie nicht begangen hatten. Geständnisse wurden unter Folter erpresst – und dies Mitten in Großbritannien durch Polizisten aus Surrey und eingeflogenen Verhörspezialisten der protestantischen Royal Ulster Constabluary. Das Fehlurteil erging im Londoner Old Bailey im Oktober 1975, obwohl die Angeklagten ihre Geständnisse widerriefen. Die Berufung führte zu keinem Freispruch, obwohl IRA-Mitglieder die Verantwortung für den Anschlag übernommen hatten und wegen anderer Anschläge einsaßen. Erst 14 Jahre später kamen die unschuldig Verurteilten wieder frei. Aber auch sechs andere Iren wurden 1975 zu lebenslanger Haft verurteilt, da ihnen ein verheerender Anschlag in Birmingham zur Last gelegt wurde. Ebenfalls ein Justizskandal: „In der Tat waren die Geständnisse aus ihnen herausgeprügelt worden“, so „Zeit online“ am 8. März 1991. Auch die „Birmingham Six“ mussten fast 16 Jahre auf ihre Freilassung warten. Wollen Sie einen wirklich zu Herzen gehenden Film zu diesem Thema sehen, dann sollten Sie „Im Namen des Vaters“ sehen: In „In the Name of the Father“ wird die Geschichte der ‚Guildford Four‘ geschildert, wobei einer der Hauptangeklagten – Gerry Conlon – seinen Vater Giuseppe im Gefängnis verliert, und als der Justizskandal hochkocht, da wir der Verstorbene nicht einmal rückwirkend rehabilitiert.

Der Blutzoll auf allen Seiten war schrecklich und daher muss alles getan werden, um einen Rückfall zu verhindern. Die genannten Beispiele sollen keinesfalls von den blutigen Anschlägen der IRA ablenken, aber das Netzwerk aus protestantischen Gruppen in Nordirland, die in jener Zeit komplett die Polizeiposten besetzten, und britischer Politik, Justiz und Militär hatte damals eine Unterdrückungsmaschinerie gebildet, die uns heute noch erschrecken lässt. Verständlich wird dann auch, warum Katholiken – und nicht minder die Protestanten – jede kleine politische Verschiebung heute mit Argusaugen betrachten.

Einen wichtigen Schritt nach vorne taten mit dem bereits erwähnten Karfreitagsabkommen von 1998, das unter Vermittlung des US-Senators George Mitchell erarbeitet wurde, die politischen Führungspersönlichkeiten, die auf katholischer und protestantischer Seite über lange Jahre in den Konflikt involviert waren. Aber gerade diesen Hardlinern war es mit zu verdanken, dass der Weg zum Frieden bereitet werden konnte, denn nur sie konnten auch die bewaffneten paramilitärischen Organisationen zur Abgabe ihrer Waffen bewegen.

Hardliner öffnen Tor zum Frieden

Zu ihnen gehörte der 2014 verstorbene presbyterianische Pfarrer Ian Paisley, der nicht nur seine eigene Kirche, sondern auch seine eigene Partei – Democractic Unionist Party (DUP) – gründete, die heute die stärkste protestantische Kraft in Nordirland ist. Für ihn war es wahrlich nicht leicht, gemeinsam mit Sinn Féin eine Regierung zu bilden. Als der britische Labour-Premier James Callaghan ihn einmal beschwichtigen wollte und sagte „Wir sind doch alle Kinder Gottes!“ antwortete er „Nein, Mr. Callaghan, wir sind Kinder des Zorns.“ Und als Mitglied des Europarlaments schrie er Papst Johannes Paul II während dessen Rede im Europaparlament entgegen „Antichrist, I denounce you and your false teaching!“. Er sah im Oberhaupt der katholischen Kirche den ‚Antichrist‘, dessen Lehre und ihn persönlich er verurteilte. Jedes Entgegenkommen gegenüber den Katholiken hielt er für einen „Pakt mit dem Teufel“.

Als Paisley hörte, dass auch Gerry Adams, der Präsident von Sinn Féin, und Martin McGuinness an den Verhandlungen beteiligt sein würden, weigerte er sich teilzunehmen und zog auch andere Vertreter seiner DUP zurück. Bei den Referenden in Nordirland und der Republik Irland, die über die Annahme des Karfreitagsabkommens entschieden, rief er zur Ablehnung auf.

Aber Ian Paisley sprang dann doch noch über seinen Schatten und trat am 8. Mai 2008 als Erster Minister in die nordirische Regierung ein, und dieser gehörte als sein Stellvertreter Martin McGuinness von Sinn Féin an. Dies war mit Sicherheit für beide Seiten ein wichtiger und schwerer Schritt, der aber im Sinne einer friedlichen Entwicklung unerlässlich war. In die Regierung einbezogen wurden auch die protestantische Ulster Unionist Party (UUP) und die katholische Social Democratic and Labour Party (SDLP).

Aufbruch statt Rückblick

Eine weitere wichtige Entwicklung leitete Sinn Féin im Februar 2018 ein, als nach fast 35 Jahren Gerry Adams den Staffelstab an Mary Lou McDonald weitergab, die in Dublin von 2000 Delegierten zur neuen Präsidentin von Sinn Féin gewählt wurde. Ihre Stellvertreterin ist Michelle O’Neill, die im vergangenen Jahr kurz vor seinem Tod von Martin McGuinness die Führung von Sinn Féin im nordirischen Parlament übernahm. Damit fiel ihr auch die zentrale Aufgabe zu, gemeinsam mit der protestantischen Vorsitzenden der DUP, Arlene Foster, eine neue Regionalregierung zu bilden.

Ein Generationenwechsel in der Politik ist immer wichtig – und sollte auch rechtzeitig erfolgen -, davon können wir in Deutschland ein Lied singen. Angela Merkel hat überhört, dass die Stunde für einen Neubeginn geschlagen hatte. Da scheinen die Mitglieder und das Führungspersonal bei Sinn Féin doch deutlich besser zu hören. Für Sinn Féin, eine Partei, die sich im Norden und Süden der Insel immer für die Wiedervereinigung einsetzte, kommt der Übergang der politischen Führung auf ‚unbelastete‘ Politikerinnen wie Mary Lou McDonald und Michelle O’Neill zur rechten Zeit. Damit entfällt zumindest zum Teil einer der Kritikpunkte, die die Gegner von Sinn Féin gebetsmühlenartig vortragen konnten: Sinn Féin sei der verlängerte Arm der IRA gewesen und damit diskreditiert. Die neue Frauen-Power hat nichts mehr mit den Gewalttaten während der ‚Troubles‘ zu tun, und dies schafft neue Chancen für den politischen Dialog.

Wiedervereinigung bekommt Auftrieb

Zwar wollen die protestantischen Parteien in Nordirland von einer Wiedervereinigung nichts wissen, doch alte Fronten werden sich auch durch den demographischen Wandel langsam auflösen: Heute liegen Protestanten und Katholiken zahlenmäßig beinahe gleichauf in Nordirland, bei einem minimalen protestantischen Vorsprung, und die Anzahl derer, die sich keiner dieser Religionsgemeinschaften zuordnet, ist gestiegen.

Im Zeichen des Brexits, den die Nordiren zu 55,8 % ablehnten, wird sich auch so mancher protestantische Unternehmer überlegen, ob er seine wirtschaftlichen Aktivitäten nicht besser in einem vereinigten Irland vorantreiben kann. Und viele Arbeitnehmer spüren, dass ihre nordirische Provinz droht, an den Rand geschoben zu werden. So haben die Brexit-Befürworter im Vereinigten Königreich eine Diskussion wieder entfacht, die sie eigentlich nicht wollten. Great Britain à la Theresa May und Boris Johnson, seines Zeichens Außenminister, soll ja wieder seinen eigenen Weg gehen, aber in Nordirland und Schottland, das den Brexit noch deutlicher mit 62 % ablehnte, ist der Unmut groß über das Herausbrechen ihrer Regionen aus der Europäischen Union.

Sowohl bei der Social Democratic and Liberal Party in Nordirland als auch bei Fine Gael und Fianna Fail in der Republik Irland bekommt das Thema Wiedervereinigung neuen Auftrieb, ob dies die einzelnen Parteistrategen wollen oder nicht. Theresa May hat mit ihrer fragwürdigen Machtpolitik ein Thema wieder ins Rollen gebracht, das viele als heißes Eisen lieber nicht mehr anfassen wollten. Und so war es ja auch in Deutschland: In den 1970er Jahren haben meine Frau und ich verschiedene Publikationen herausgegeben, die das Bewusstsein wachhalten wollten, dass eine Wiedervereinigung Deutschlands weiter möglich ist. Man musste dann immer damit rechnen, als ewig Gestriger attackiert oder in eine nationalistische Ecke gerückt zu werden. Hätte sich die Politik in der Bundesrepublik Deutschland mehr Gedanken gemacht, dann wären wir bei der Wiedervereinigung besser vorbereitet gewesen. Es war Helmut Kohl zu verdanken, dass er engagiert und instinktsicher die Chance nutzte, als die Wiedervereinigung möglich wurde. Eine solche historische Chance könnte sich auch in Irland bieten.

Karfreitagsabkommen: Wegbereiter für Frieden und Wiedervereinigung

Bedenken muss man bei diesem Thema auch, dass das Karfreitagsabkommen eine Wiedervereinigung nicht ausschloss, wenn bei einem Referendum die Mehrheit in beiden Landesteilen dafür stimmen sollte. Dies würde auch voraussetzen, dass die Protestanten in Nordirland bereit sind, einen solchen Weg mitzugehen. Religiöse Zuordnungen spielen dabei in der Zukunft eine immer geringere Rolle, denn auch beim Nordirlandkonflikt ging es eigentlich im Alltagsleben weniger um die katholischen oder protestantischen Religionsgemeinschaften, sondern um die damit verbundenen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Vor- und Nachteile.

Regionaler Drang nach Selbständigkeit – wie in Katalonien oder Schottland – geht in unseren Tagen durchaus einher mit dem Wunsch, wieder ein gemeinsames Land zu bilden, so z.B. in Irland. Damit möchte ich die Hindernisse nicht kleinreden, die sich auf diesem Weg noch stellen werden, doch sind wir in Europa gut beraten, beide Bestrebungen ernst zu nehmen. Dies setzt aber auch innerhalb der EU-Führung neues Personal voraus, denn mit einem Meister der Verschleierung wie Jean-Claude Juncker lassen sich die heutigen und die zukünftigen Probleme nicht mehr lösen. Sein politisches Verfallsdatum ist längst abgelaufen.

Stormont verkleinert – Beispiel für XXL-Bundestag!

Zwar konnten sich die Parteien in Nordirland ein Jahr lang nicht auf eine neue Regierung einigen, die – dem Karfreitagsabkommen folgend – sowohl katholische als auch protestantische Parteien umfassen muss, doch sie hatten es vor dem Auseinanderbrechen vermocht, die Zahl der Sitze im Parlament zu reduzieren und zwar von 108 auf 90. Da könnte sich der Deutsche Bundestag mal ein Beispiel nehmen: Wir haben zum Glück nicht die Auseinandersetzungen zwischen ursprünglich religiös motivierten Parteien und auch nicht die Geschichte des Nordirlandkonflikts aufzuarbeiten, aber dennoch fehlte es bisher an der Kraft, den XXL-Bundestrag wieder auf eine angebrachte Größe zu reduzieren. So liegt unser deutsches Parlament nach dem chinesischen Volkskongress auf Platz 2! Die Bereitschaft, ein ungeliebtes Thema anzupacken, war in Nordirland größer als in Deutschland, denn deutsche Abgeordnete bangen bei einer Wahlrechtsreform wohl zu sehr um ihren eigenen Stuhl im Reichstag in Berlin. Wahlrechtsreformen lassen sich also unter deutlich schwierigeren Verhältnissen realisieren, wenn man denn will. Aber am Willen scheint es den Bundestagsabgeordneten zu fehlen.

Brexit nicht zu Lasten Irlands

Die Verzahnung der irischen und der britischen Wirtschaft ist seit alters her eng, auch wenn sich die Abhängigkeit nach dem Beitritt zur EU am 1. Januar 1973 – im Übrigen gleichzeitig mit dem Vereinigten Königreich – verringert hat. Die negativen Folgen des Ausstiegs der Briten aus der EU aber werden in Irland besonders hart zu spüren sein. Es wird mit einem geringeren wirtschaftlichen Wachstum gerechnet, und so banal es klingt, die ersten Champignon-Züchter gingen in Irland bereits Pleite, da sich der Pfund-Kurs zu deren Ungunsten veränderte.

Schwer wiegt auch die Sorge, dass zwischen Nordirland und der Republik Irland wieder eine Grenze mit Kontrollstellen entsteht, sollte das Vereinigte Königreich die Zollunion verlassen. Dies fordern aber die Brexiteers mit allem Nachdruck, ansonsten wäre der Bruch mit der EU in ihrem Sinne halbherzig. Es ist schwer vorstellbar, dass die reaktionären Gruppen bei den Konservativen um Boris Johnson, dazu die ihnen holden Medien und UKIP-Altvordere wie Nigel Farage etwas anderes zulassen als den kompletten Austritt. Zwar hoffe ich noch immer auf eine Besinnung der britischen Politik auf die wirklichen Interessen ihres Landes und ein zweites Referendum, aber die Zeit wird knapp. Exit vom Brexit wäre die richtige Lösung!

Es muss weiterhin alles getan werden, um die positive Entwicklung in Nordirland seit dem Karfreitagsabkommen vor rund 20 Jahren nicht zu gefährden. Wir dürfen Reaktionäre nicht die Uhr zurückdrehen lassen, denn dies würde Frieden und Sicherheit, Wohlstand und Verständigung in Nordirland bedrohen. Wer eine ‚hard border‘ zwischen Nordirland und der Republik Irland schafft, der vergeht sich an den Interessen der Iren und trägt die Schuld, wenn alte Konflikte wieder in Gewalt umschlagen. Bei allen kurzfristigen Überlegungen sollte der Wunsch vieler Iren nach Wiedervereinigung ihres Landes nicht vergessen werden. Dies sind gerade wir Deutschen ihnen schuldig.

6 Antworten auf „Irland: Brexit fördert den Wunsch nach Wiedervereinigung“