Die aufgeblähte Datenschutzhysterie lenkt nur ab

Immer häufiger tue ich mich echt schwer mit der Europäischen Union (EU), und dies sage ich als überzeugter Befürworter des gemeinschaftlichen Handelns in Europa. Als die europäische Idee in die Realität umgesetzt wurde, da ging es um das friedliche Miteinander der europäischen Völker, aber auch das Nutzen wirtschaftlicher Vorteile durch gemeinsames Handeln. Aber ist die EU nicht längst auf Abwegen? Da haben wir den Brexit, der sich bei vernünftigem Entgegenkommen der EU-Kommission und der anderen Mitgliedsstaaten hätte verhindern lassen: Die Briten sind zwar oft nicht so richtig warm geworden mit der Europäischen Union, aber sie trieb das Thema Migration aus dem Kreis der EU-Staaten. Ängstlich klammerten sich Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker & Konsorten an das EU-Regelwerk, ohne kraftvoll gegenzusteuern. Und was hat dies mit dem Datenschutz zu tun, so könnten Sie fragen? Aus meiner Sicht sehr viel, denn auch bei der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geht es um ein überspitztes Sammelsurium an Vorschriften, doch die großen Themen verlieren die EU-Bürokraten und die damit befassten Politikerinnen und Politiker aus den Augen: Die von manchen Kreisen gefürchteten ‚Daten-Kraken‘ haben ihren Ursprung und ihre Hauptsitze alle nicht in der EU, sondern in den USA. Haben wir Europäer den Zug in die Zukunft verpasst?

Die Bußgeld-Jäger sind unterwegs

Die EU schafft für ihren Aktionsraum mit der Datenschutz-Grundverordnung Regeln, die in weiten Bereichen über das Ziel hinausschießen, zentrale Fragen dennoch an die Einzelstaaten zurückreichen, und letztendlich die Grundlage liefern sollen, dass hohe Strafen verhängt werden können. Redner brüsteten sich, dass nun 20 Mio. EURO oder gar vier Prozent des Umsatzes von Unternehmen abkassiert werden können, die sich – nach Meinung der EU-Kommission – nicht an die DSGVO halten. Irgendwie erinnert mich dies an Städte, die sich über jeden Falschparker freuen, der ein Knöllchen bekommt, oder auch an die Deutsche Umwelthilfe, die als Abmahnverein zum Teil davon lebt, Einzelhändler zu belangen, die ein Elektrogerät nicht gut sichtbar mit den Verbrauchsangaben gekennzeichnet haben.

Offen angesprochen wurde auch das Ziel dieser Datenschutz-Grundverordnung: Die US-amerikanischen Datensammler von Facebook und Instagram über Twitter und Google bis zu Amazon sollen in die EU-Schranken verwiesen werden. Und natürlich spenden Verbraucherschutzorganisationen und selbsternannte Intellektuelle, die sich mit diesen sozialen Medien, Suchmaschinen und Internethändlern nicht anfreunden können, eifrig Applaus. Ich für meinen Teil nutze diese Dienste – gerade auch für meinen Blog – und freue mich immer über die schnelle Bestellabwicklung bei Amazon. Dabei bin ich mir bewusst, dass dies alles nur funktioniert, wenn ich bestimmte Daten in diese Netzwerke einbringe. Letztendlich entscheide aber ich selbst darüber, was ich bei Facebook poste oder ob ich Google erlaube meinen Standort für Kartendienste usw. zu nutzen. Ich hätte auf die DSGVO gerne verzichten können.

Ein Ammenmärchen: Wahlkämpfe entschieden

Als Soziologe halte ich das laute Geschrei aus Politik und Medien für abwegig, dass die Weitergabe von Facebook-Daten über Cambridge Analytica an die Wahlwerber von Donald Trump den US-Wahlkampf entschieden hätte. Bei der Vielzahl von Einflussfaktoren, die bei der Wahlentscheidung eine Rolle spielen, wird niemals ein solcher Einzelaspekt die Stimmabgabe entscheiden. Gleiches gilt für die immer wieder in apokalyptischer Manier diskutierten Fake-Accounts bei Facebook oder Twitter. Sollte es diese wirklich im großen Stil gegeben haben, dann muss dies unterbunden werden, aber auch dies hat die US-Wahl nicht entschieden. Dennoch haben die sozialen Medien eine bedeutsame Rolle gespielt, und dies lässt sich auch an den Tweets des jetzigen US-Präsidenten erkennen: Donald Trump hat erstmals umfassend die Chance genutzt, seine Anhängerschaft direkt und ohne die herkömmlichen, oft auch von ihm verachteten Medien, wie z.B. die Washington Post und die New York Times, zu erreichen und seine fragwürdigen Aussagen zu verbreiten. Die Missachtung der Presse und des Fernsehens hat ihm in diesen Bereichen auch eine Vielzahl von Kritikern eingebracht, die sich vordergründig über seine einseitigen und nicht selten abwegigen Tweets empören, letztendlich aber nur um ihre eigene Machtposition bangen.

Hillary Clinton hat es versäumt, die sozialen Medien in gleicher Weise zu nutzen und stattdessen unverdrossen auf Presse, Fernsehen und Werbeanzeigen gesetzt. Ausgerechnet die von vielen als fortschrittlich angesehene Kandidatin hat bei den sozialen Medien einem eher unpolitischen Angreifer das Feld überlassen. Damit ich nicht missverstanden werde: Donald Trump beeinflusst die Politik jetzt maßgeblich aus seiner Position als US-Präsident heraus, doch im Herzen ist er unpolitisch und damit auch unberechenbar. Hätte Hillary Clinton ihren Wahlkampf anders geführt und das Image einer verbrauchten Politikerin abschütteln können, dann hätte sie gewonnen – mit und ohne den Datenfluss über Cambridge Analytica, denn sie war bis zuletzt haushohe Favoritin. Auch die vielfach behauptete russische Einflussnahme durch Geheimdienste oder Fake-Accounts in den sozialen Medien war sicherlich nicht der alleinige Grund dafür, dass Trump als Außenseiter den Sieg erringen konnte. Dies sieht auch Donna Brazile in ihrem Buch „Hacks“ so, doch geriet nach ihrer Überzeugung die Wahlkampfmaschinerie von Hillary Clinton einmal durch die geleakten E-Mails aus ihrem privaten Account und durch ihren angegriffenen Gesundheitszustand außer Tritt, zum anderen aber besonders durch den russischen Hackerangriff auf das DNC (Democratic National Committee, deren Vorsitzende Brazile in der letzten heißen Wahlkampfphase war) und die gesamten Gremien der Demokratischen Partei, die nahezu hilflos diesem Cyber-Angriff gegenüberstanden.

Aufstand der Polit-Zwerge

Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, wenn ich manchen der Politiker im Europaparlament höre, der sich brüstet, dass man es nun den großen Datensammlern dieser Welt mal wieder gezeigt habe. So sah der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Udo Bullmann, die Zeit gekommen, Facebook zu demonstrieren, wer der Chef im Ring ist. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass soziale Medien jetzt auch Wahlkämpfe in Europa entscheiden. Bei der Anhörung des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg war davon allerdings wenig zu spüren, denn alle Fragen der Parlamentarier wurden gesammelt und dann von Zuckerberg in allgemeiner Weise beantwortet bzw. die schriftliche Beantwortung zugesagt. Aber auch die Fragen an Zuckerberg führten letztendlich nicht weiter, denn die sozialen Medien funktionieren nun einmal nur, wenn sie über Werbung finanziert werden, und für deren passgenaue Übermittlung braucht der jeweilige Dienst Daten.

Bei diesem Aufstand der Polit-Zwerge – in Europa und teilweise in den USA – habe ich den Eindruck, dass es nicht um den Schutz der persönlichen Daten der Nutzer geht, sondern um das Aufhalten einer nicht gewünschten Entwicklung: War es nicht schön, als man noch mit einer ausgewählten Zahl von Journalisten reden konnte, die dann wiederum möglichst freundlich berichteten und so die Leser- und Wählerschaft unterrichteten? Schaut man sich die Accounts zahlloser Politikerinnen und Politiker, aber auch politischer Gruppierungen an, dann verstehe ich den Missmut, mit dem sie den Erfolg von Twitter und Facebook betrachten: Nicht selten liegt der letzte Post oder Tweet Monate zurück. Gilt hier vielleicht: Zerstöre, was Du nicht nutzen willst? Gelingen wird dies nicht, denn andere Organisationen nutzen diese Dienste dann um so mehr, da sie sich in den zentralen Pressemedien oder im TV nicht ausreichend berücksichtigt fühlen. Ein Beispiel dafür war im letzten Bundestagswahlkampf die AfD. Oder: Was wäre die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien ohne soziale Medien?

Die Innovationskraft fehlt

So manchem Politiker fehlt nicht nur die Bereitschaft, die sozialen Medien zu nutzen, sondern er mag auch die Frage nicht aufwerfen, warum denn nahezu alle Innovationen auf diesem Feld aus den USA und nicht aus der EU kommen? Für mich aber ist dies die zentrale Fragestellung! Es reicht nicht aus, wenn sich die EU, und in ihrem Geleitzug die Mitgliedsstaaten, mit der Regulierung von Unternehmen befassen, die Daten sammeln, sondern die grundsätzlichere Thematik ist doch weitaus wichtiger: Wie schaffen wir die Basis dafür, dass solche Innovationen in Europa das Licht der Welt erblicken? Zuckerberg startete Facebook vor nur 14 Jahren in seiner Studentenbude und heute ist dieser Anbieter weltweit aktiv. Aber auch Twitter, Instagram, Google oder Amazon wurden nicht in der EU aus der Taufe gehoben. Sicherlich gibt es auch unter uns Europäern genügend innovative Ideen, aber häufig fehlt es dann an Risikokapitalgebern, der gesellschaftlichen Bereitschaft, Neues zu wagen und dem unerschütterlichen Glauben, auf dem richtigen Weg zu sein.

Die EU hätte ihre Ausgabenpolitik umsteuern müssen, doch unter einem Kommissionspräsidenten Juncker, dessen politisches Haltbarkeitsdatum längst abgelaufen ist, war dies nicht zu erwarten. Doch es steht zu befürchten, dass auch unter neuer Leitung das Beharren dominiert, und hierzu zählt, dass das Budget für den Agrarbereich noch immer im Mittelpunkt steht.

So sei am Rande bemerkt, dass die EU nicht nur bei den sozialen Medien abgehängt wurde, sondern beispielsweise auch bei der Zellproduktion für Lithium-Ionen-Batterien. Völlig zurecht hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel im Mai für eine Batteriezellen-Produktion in der EU starkgemacht. Besser spät als nie, kann ich da nur sagen! Warum sie dieses Thema erst jetzt anspricht, obwohl die von der Bundesregierung initiierte ‚Plattform Elektromobilität‘ seit Jahren aktiv ist, das kann ich mir allerdings nicht erklären. Einzelne Automobilunternehmen, so z.B. die Daimler AG in Kamenz, fertigen zwar die Batterien einschließlich der Leistungselektronik für ihre Elektrofahrzeuge zunehmend selbst, aber die Hersteller der Batteriezellen sitzen in Asien. Der Batterie kommt jedoch in E-Fahrzeugen eine ähnliche Bedeutung zu wie dem Motor bei Verbrennungsfahrzeugen. Daher wäre eine EU-Initiative für die Zellproduktion überaus wichtig. Dasselbe gilt für den Ausbau der Wasserstofftechnologie und die dafür benötigte Infrastruktur.

Freie Berichterstattung bedroht

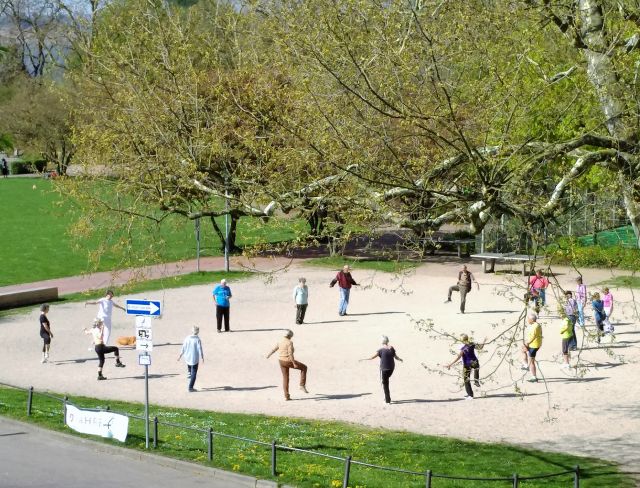

Als Nicht-Jurist bin ich immer davon ausgegangen, dass Gesetze und Verordnungen Rechtssicherheit schaffen sollen, aber bei der Datenschutz-Grundverordnung ist dies nicht der Fall. Die Ursache dafür liegt jedoch nicht nur bei der EU, sondern auch bei der Bundesregierung. Die DSGVO setzt den Datenschutz ins Zentrum: Dieser gilt jedoch nicht nur für die allenthalben gespeicherten persönlichen Daten, sondern auch für das Recht am eigenen Bild. Bisher stellte das Kunsturheberrechtsgesetz in Deutschland sicher, dass Fotos aus dem öffentlichen Raum auch mit abgebildeten Personen veröffentlicht werden können, wenn diese nicht im Mittelpunkt stehen. Beispiele wären Fotos von Festen und Jahrmärkten, Straßenszenen, Großveranstaltungen und Demonstrationen.

Die neue EU-Datenschutzverordnung würde die Veröffentlichung solcher Fotos verbieten, wenn keine Einverständniserklärung der abgebildeten Personen vorliegt. Schon ein Foto, das Personen am Fenster einer langsam vorbeifahrenden Straßenbahn zeigt, könnte dann nicht mehr veröffentlicht werden, denn man kann ja schlecht fotografieren und gleichzeitig in der Bahn die Fahrgäste um eine Abbildungsgenehmigung bitten. Die EU hat daher durch eine Öffnungsklausel vorgesehen, dass die Mitgliedsstaaten entsprechende Überleitungen zu einzelstaatlichen Gesetzen beschließen können, die weiterhin die Berichterstattung zulassen. Diese Rechtssicherheit hat das Bundesministerium der Justiz bisher nicht geschaffen. Da hätte der jetzige Außenminister Heiko Maas als früherer Justizminister mal Tempo machen müssen!

Bei allen einzelstaatlichen Gesetzen muss nach meiner Meinung Wert darauf gelegt werden, dass neben den angestammten Medien – wie Presse und Fernsehen – auch die Pressestellen von Behörden und Universitäten, Sport- und Kulturvereine oder Schüler- und Studentenzeitungen einbezogen werden. Aber auch die Unternehmenskommunikation lebt vom Foto, denn Bilder sagen mehr aus als 1000 Worte. Die Berechtigung zur Veröffentlichung von Fotos aus dem öffentlichen Raum darf sich somit nicht nur auf die angestammte Presse konzentrieren, sondern muss auch andere publizistische Bereiche bis hin zu den sozialen Medien einbeziehen. Wie hätte ich in diesen Bereichen arbeiten sollen, ohne Fotos einsetzen zu können?

Mit der angesprochenen Datenschutz-Grundverordnung wird es allerdings auch Staaten erleichtert, die ungeliebte Berichterstattung einzuschränken, indem sie die Öffnungsklausel nicht nutzen und dann für jedes Foto, das veröffentlicht wird, Einwilligungserklärungen aller abgebildeten Personen verlangen. Und was ist für Politiker dann leichter, als eben diese Einwilligungserklärung zu verweigern, wenn unliebsame Dinge ans Licht kommen könnten?

Popanz ‚Daten-Krake‘

Selbstredend möchte auch ich, dass meine Privatsphäre geschützt wird, doch begebe ich mich mit Twitter und Facebook in einen öffentlichen oder zumindest halböffentlichen Raum. Ich nutze gewissermaßen kostenlose Dienste, die sich aber – wie sollte es anders sein – über Werbung und den Einsatz der gesammelten Daten finanzieren. Wer diesen Weg nicht beschreiten möchte, der kann sich jederzeit entziehen. Niemand wird gezwungen, Google als Suchmaschine oder Google Maps zu nutzen, und auch die Bestellung über Amazon ist freiwillig, man kann ja auch den stationären Handel beehren.

Die Datenschutz-Grundverordnung ruft bei der freien Berichterstattung neue Zweifelsfälle hervor, wenn es um die Veröffentlichung von Fotos aus dem öffentlichen Raum geht, auf denen Personen abgebildet sind. Und selbst die Öffnungsklausel und daraus abgeleitete einzelstaatliche Gesetze werden neue Gerichtsverfahren hervorbringen – denn es wird immer unterschiedliche Auslegungen zwischen EU- und einzelstaatlichem Recht geben.

Statt dem Popanz ‚Daten-Krake‘ zu huldigen, sollte die EU – Parlament, Ministerrat und Kommission – weit konsequenter als bisher auf innovative Techniken und Dienste setzen, sei es bei sozialen Medien oder Batteriezellen. Es kann doch nicht sein, dass nur noch auf anderen Kontinenten solche Themen vorangetrieben werden, denn daraus resultieren Abhängigkeiten – bei den sozialen Medien von US-Dienstleistern und bei Batteriezellen von asiatischen Herstellern. Diese Schieflage führt auch im Steuerbereich zu Streitigkeiten innerhalb der EU, wenn sich US-Giganten in sichere und billige Steuerhäfen wie Irland flüchten. Wir brauchen in Deutschland und Europa Innovatoren und keine Regulierer!

9 Antworten auf „EU – Regulierer statt Innovatoren“